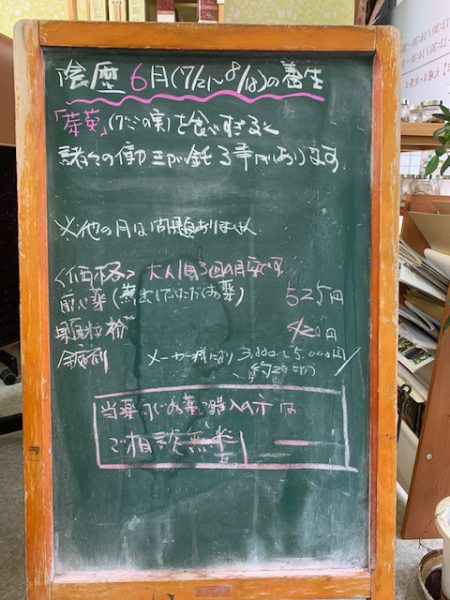

8月19日より9月16日まで陰暦7月になります。 今月も茱萸(グミ)を食べすぎると神を損なう、諸々の働きが鈍るようになる事があるようです。あまり食べる機会は少ないですが、程々がよろしいようです。

8月19日より9月16日まで陰暦7月になります。 今月も茱萸(グミ)を食べすぎると神を損なう、諸々の働きが鈍るようになる事があるようです。あまり食べる機会は少ないですが、程々がよろしいようです。

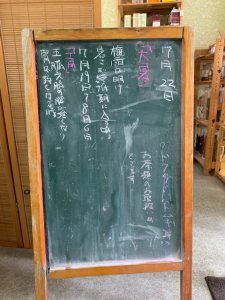

8月1日( 土曜日)

おはようございます。

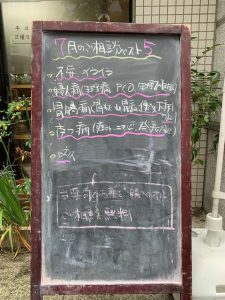

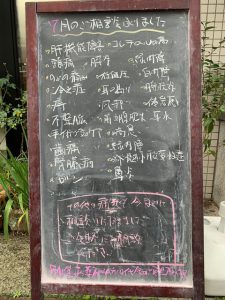

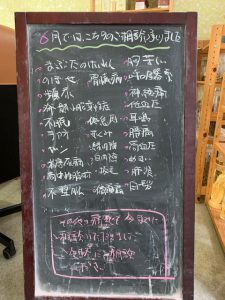

先月7月のご相談はこちらでした。

今までのご相談は他にもたくさんの症状のご相談を承っています。

今月も一人一人を大切にご相談を承ります。

更新が遅くなりました。二十四節気の内「小暑」が過ぎました。

暑さが本格的になってきます。

今年は、新型コロナの影響や大雨水害の被害など例年の暑さとは、異なるかと思います。

免疫力などを考慮すると今年から冷たいものを直接胃に入れる事は、避けた方がよくなるかと思います。

皆様のご健康を願っています。

6月5日( 金曜日)

おはようございます。

今朝の後楽園は、蒸し暑くなっています。

本日は、二十四節気の「芒種」です。

穀物の田植えで忙しくなりますね。

新型コロナウイルで世界が、大変な時でも穀物は育っていきます。

四書五経の最後になりました「春秋左氏伝」を読み始めました。

四書五経の9冊目に入り、解説がないとなかなか分からないのですが、読み方も勉強になります。一人の方の考えに偏らずに視点を変えて読みたいと思います。